مدار الساعة - كتبعمر حسن شعبان -

اللمز في الصدقات كما جاء في قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون﴾ [التوبة: 58]، يمثل أحد أوجه السلوك التخريبي الذي مارسه المنافقون تجاه مؤسسة النبوة، ويكشف عن آفة دائمة الحضور في حياة الجماعة المسلمة، ألا وهي الطعن في أهل الأمانة حين تُوزّع الحقوق وفق ميزان العدل لا وفق الأهواء الشخصية. وقد نزلت هذه الآية في قوم طعنوا في طريقة توزيع النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات، كما نصّت على ذلك كتب أسباب النزول، ومنهم من قال: إن المقصود بها رجل من بني تميم اسمه ذو الخويصرة التميمي، قال للنبي: اعدل، فإنك لم تعدل، فغضب النبي وقال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟.

تناول المفسرون هذه الآية ببيان دقيق يكشف أبعاد اللمز والطعن في القيادة الشرعية. ففي "التحرير والتنوير" لابن عاشور، فَسَّر اللمز بأنه الطعن الخفي من باب الإرجاف، وبيّن أن المنافقين اتخذوا من مسألة توزيع الصدقات وسيلة للغمز والطعن في عدالة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أن الآية تنبه على مرض اجتماعي خطير يتمثل في تقديس المصالح الشخصية وتقديمها على مصلحة الأمة.

أما في تفسير "الكشاف"، فقد ركّز الزمخشري على البعد البلاغي، مبينًا أن ترتيب الجمل كشف عن صفاقة هؤلاء المنافقين الذين لا يحكمهم إلا الهوى، فإن أعطوا رضوا، وإن مُنعوا سخطوا، فهم عبيد لعطائهم لا عبيد لله. هذا المسلك يحمل إشارة صريحة إلى هشاشة الإيمان وفساد القلب، وأن رضاهم وسخطهم مرتبطان بالمكاسب الدنيوية.

وفي "في ظلال القرآن"، سلّط سيد قطب الضوء على البعد النفسي والسياسي في الموقف، معتبرًا أن هذه الفئة ليست فقط موالية للمنفعة، بل تمارس نوعًا من التخريب الوجداني في جسد الأمة عبر التشكيك في القيم العليا وممثليها. فاللمز ليس اعتراضًا فقهياً بقدر ما هو محاولة لإحداث شرخ في الثقة بين القائد والأمة.

وفي "أحكام القرآن" لابن العربي، أُدرجت هذه الآية ضمن باب الطعن في الأئمة والعاملين على الصدقات، وبيّن أنه لا يجوز لمسلم أن يتّهم القائم على الزكاة إلا ببينة، وإلا وقع في إثم الغيبة والبهتان، وأن تصرف الإمام في المال العام إذا وافق مصارفه الشرعية لا يجوز الاعتراض عليه من باب الهوى أو التنافس.

أما "البحر المحيط" لأبي حيان الأندلسي، فشرح دلالة الفعل "يلمزك" وأثره في خطاب المنافقين، مبينًا أن الآية تشير إلى اضطراب داخلي في نفوسهم يدفعهم إلى التشكيك في كل قرار لا يخدم مصالحهم. وذهب إلى أن السخط في الآية ليس مجرد شعور، بل سلوك عدائي ضد التنظيم الشرعي المالي في الدولة الإسلامية.

وتناول الشيخ محمد متولي الشعراوي الآية بأسلوبه الروحي العميق، فبيّن أن العطاء اختبار والحرمان اختبار، وأن رضا المؤمن لا يتبدل بالعطاء والمنع، فالثبات في الموقف هو دليل الإيمان. وأوضح أن اللمز ليس فقط جريمة لفظية، بل هو انسياق خلف النوازع النفسية التي تعجز عن التسليم لأوامر الله ورسوله.

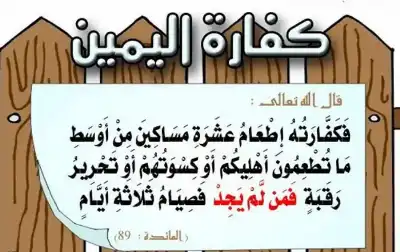

وعند النظر إلى هذه الآية من زاوية فقهية، نجد أن فقهاء المذاهب الأربعة أجمعوا على أن الإمام أو من ينوب عنه في توزيع الزكاة لا يُعترض عليه إن التزم بالأحكام الشرعية. فالإمام مالك يرى أن الطعن في عدالة الإمام دون بينة منكر عظيم، وأبو حنيفة يؤكد على وجوب صرف المال في مصارفه الثمانية دون التوقف عند أهواء الناس، والشافعي يربط الاعتراض بالعلم والبينة لا بالظن، وأحمد بن حنبل يرى أن العامل مؤتمن ولا يُظَنُّ به السوء إلا ببينة قاطعة.

في ضوء ما تقدم، يتضح أن الآية الكريمة تحذر من سلوك متجذر في بعض النفوس، هو تحويل العمل الخيري والمالي إلى باب للمساومة والابتزاز، وأن الطعن في القيادة العادلة لمجرد الحرمان من العطاء هو طعن في جوهر الدين. كما تربي هذه الآية المسلم على الرضا والتسليم والتعالي عن الدنايا التي تربط القيم بالمكاسب.

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

المراجع

– الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن

– ابن عاشور، التحرير والتنوير

– الزمخشري، الكشاف

– سيد قطب، في ظلال القرآن

– ابن العربي، أحكام القرآن

– أبو حيان، البحر المحيط

– الشعراوي، تفسير القرآن الكريم

– ابن عبد البر، التمهيد

– الشافعي، الأم

– ابن قدامة، المغني

– القرافي، الفروق